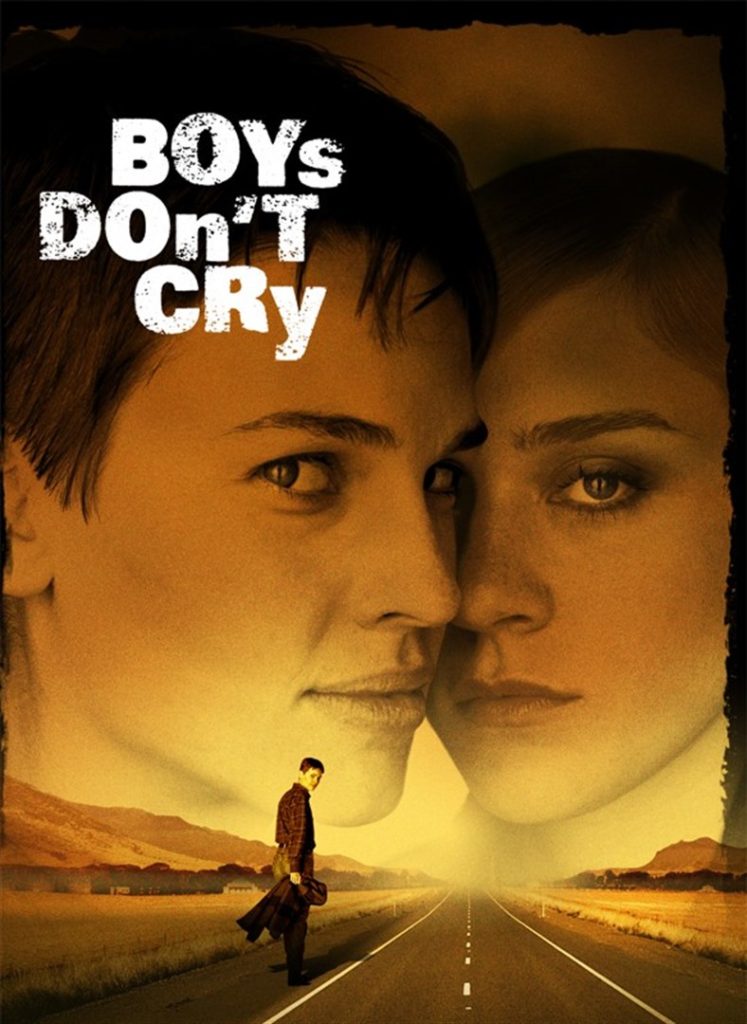

MENINOS NÃO CHORAM: Macheza tóxica e homicídio homofóbico num filme de alto impacto

Em 31 de Dezembro de 1993, ao invés de comemorar a chegada do Ano Novo em que completaria 22 anos de vida (com tanto ainda a experimentar, com tanta estrada ainda por trilhar!), Teena Brandon (1972 – 1993) teve sua carreira among the living encerrada de maneira prematura e sanguinolenta: em Lincoln (Nebraska), esta jovem pessoa que hoje chamaríamos de um homens trans foi vítima de um hediondo homicídio homofóbico/transfóbico.

“O brutal crime inspirou o documentário The Brandon Teena Story e o filme Meninos Não Choram / Boys Don’t Cry (1999), protagonizado por Hilary Swank, que devido a sua bela atuação ganhou o Oscar de Melhor Atriz em 2000″, como conta a matéria do Aventuras na História.

Dirigido por Kimberly Peirce e co-estrelado por Chlöe Sevigny (indicada ao Oscar de Atriz Coadjuvante por este papel), o filme é um impactante manifesto contra a masculinidade tóxica e a pervasiva transfobia que marca sociedades contemporâneas – no Brasil, por exemplo, “a expectativa de vida de transexuais é 35 anos, metade da média nacional”. O filme debate também o horrendo fascínio dos EUA por armas-de-fogo como instrumentos para solucionar diferenças e controvérsias, ideologia armamentista e truculenta também esposada pela extrema-direita Bolsofascista por aqui.

É também uma das mais poderosas narrativas fílmicas a debater os dilemas, desafios e consequências de um destino queer, que afronta as normas binárias de gênero e encontra a fúria dos cães-de-guarda do Normal, do Legítimo, do Hegemônico…

O conceito de queer é aqui compreendido com o sentido que lhe dá David Halperin: “Queer is by definition whatever is at odds with the normal, the legitimate, the dominant. It is an identity without an essence. Queer, then, demarcates not a positivity but a positionality vis-à-vis the normative.” (HALPERIN, Saint Foucault, Oxford, 1997, p. 62. Apud HEFFNER, New Queer Cinema, Caixa Cultural, 2015, p. 51)

Podemos perceber um certo clima de denúncia do conservadorismo redneck dos EUA neste filme: ele nos choca e nos revolta através do retrato, sem disfarces, das engrenagens irracionais que conduzem os dois assassinos ao ato desgraçado (além de Teena Brandon, eles matam outras duas pessoas – depois um deles é condenado à pena-de-morte, e o outro à prisão perpétua…).

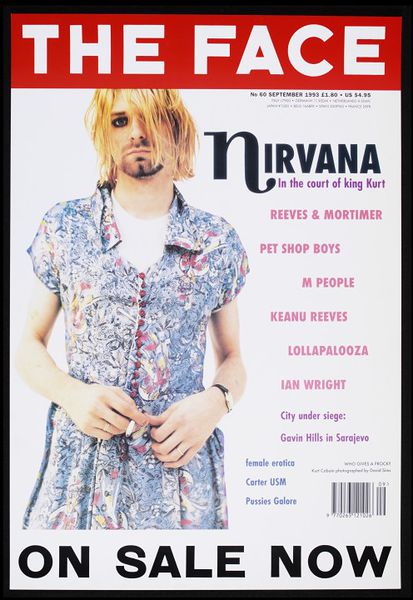

Lançado em 1999, o filme participa de um momento cultural marcado pela ascensão do queer e por uma vibe pós-grunge, em que o cenário artístico está indelevelmente marcado pela tragicidade do desenlace de destinos como os de Kurt Cobain (Nirvana) e Mia Zapata (The Gits). O suicídio do primeiro e o assassinato perpetrado contra a segunda são eventos que causaram terremotos na cena de Seattle que então reverberava seu som e sua lírica mundo afora.

Ambos haviam sido ousados questionadores do cis-tema e tinham abandonado a vida cedo demais, de maneira violenta, Cobain explodindo os miolos por suas próprias mãos e Mia Zapata sendo brutalmente estuprada e assassinada (também aos 27) – ambos deixando obras profundamente perturbadoras e memoráveis que tornaram o Nirvana e o The Gits símbolos de uma época (apesar do status muito mais underground da segunda banda e do estrelato global da primeira…).

https://www.youtube.com/watch?v=C1Z2BkZaOQchttps://www.youtube.com/watch?v=8zD-FtU0S98

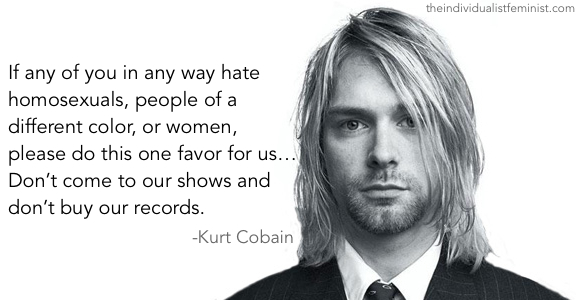

O ícone punk-grunge – que gostava de se travestir, como fez no clipe de “In Bloom” ou na capa da Revista Face, just to piss off the homophobes – insistia em protestar contra o sexismo e a homofobia em suas atitudes. Cobain sempre destacou que o ethos punk ao qual aderiu tinha a ver com a recusa ostensiva de todas as opressões sociais instituídas – aí inclusas as discriminações e preconceitos baseadas em domínio de classe, raça e gênero.

Cobain e comparsas manifestaram-se sobre isso nos próprios CDs Incesticide e In Utero, que vinham com avisos bem explícitos: Cobain se considerava no lado da barricada oposto a todo tipo de macho tóxico e cúmplice da Cultura do Estupro (que ele arrasou com sarcasmo em “Rape Me”). Em Incesticide, lia-se: “If any of you in any way hate homosexuals, people of different color, or women, please do this one favor for us — leave us the fuck alone! Don’t come to our shows and don’t buy our records.” Já o encarte de “In Utero” ecoou discurso semelhante: “If you’re a sexist, racist, homophobe or basically an asshole, don’t buy this CD. I don’t care if you like me, I hate you.”

A raivosidade da música Cobainiana é um sintoma de uma dor constante e profunda, sentida através dos infernos da highschool: os dramas de exclusão, alienação e não-pertença que afligiram o músico que marcaria época à frente do Nirvana, uma música violenta, cantada a partir de um estômago sofrido e tocada a partir de uma guitarra que berrava as dores da escoliose e da inadequação queer. Uma música destoante em relação ao pop, angustiosa e dilacerante, que refletia uma época repleta de violências nos EUA, num país recordista mundial em school shootings e com uma profusão exasperante de crimes homofóbicos praticados com fálicas armas-de-fogo…

Neste cenário de “ultraviolência” – para emprestar o termo que Burgess utilizou em Laranja Mecânica – a imprensa causava sensação com a narração de histórias semelhantes às de Cobain ou Mia Zapata. É assim que em 1999, o Village Voice publica uma matéria que gerará bastante debate público, revelando detalhes sobre o homicídio contra Tenna Brandon. De autoria de Donna Minkovitz, a matéria foi seguida, alguns anos depois, por um mea culpa escrito pela autora, desculpando-se pelas imperfeições da reportagem original e muitos debates subsequentes).

Meninos Não Choram, portanto, é uma espécie de filme-símbolo dos EUA no fim do século 20, com o país tendo sofrido um alto impacto com a pandemia do vírus HIV/AIDS e estando em plena nóia em relação ao Bug do Milênio. Vem para marcar um cenário cinematográfico que tinha sido impulsionado além de suas fronteiras costumeiras por um chaqualhaço queer: inovações realizadas na arte fílmica por figuras como Gus Van Sant e Larry Clark.

Kimberly Peirce fez um filme à altura de quaisquer das obras-primas de Van Sant ou Clark – e parece abrir caminhos para sucessores notáveis como Monster – Desejo Assassino, imortalizado na telona pelas atuações de Charlize Theron e Christina Ricci como o casal de protagonistas.

O filme tem a vantagem de contar com uma Hilary Swank no ápice de seu dom para a atuação – no ano seguinte, ela ganharia seu segundo Ocar consecutivo de Melhor Atriz em Menina de Ouro do Clint Eastwood. Foi assim quee Meninos Não Choram deixou profundas marcas no cenário cinematográfico, consolidando-se como um “neoclássico” do Cinema Queer – mais particularmente da sua 2ª Onda.

Esta 2ª Onda do New Queer Cinema de que Meninos Não Choram participa, fluindo neste tsunami, inclui na mesma época a aparição de filmes como Velvet Goldmine (de Todd Haynes, 1998) e Hedwig and the Angry Inch (de John Cameron Mitchell, 2001). Esta trinca de filmes, segundo Chico Lacerda, demonstra bem o quanto “o caráter performativo do gênero, a fluidez do desejo sexual e as identidades discursivamente produzidas passam a ser abordadas de forma direta e recorrente, refletindo o próprio processo de popularização dos estudos queer.” (LACERDA, Chico. New Queer Cinema, o cit, p. 121)

A noção de que o gênero é mais performance do que biologia – a hipótese, p. ex, de que você está atuando / performando o machão ou a princesinha, que não foi condenado a isto por teu DNA – ressalta o papel da sociedade e suas ideologias dominantes na nossa “conformação de gênero”. A noção Butleriana de performatividade de gênero inclui uma complexa teia de conceitos destinados a esclarecer as maneiras pelas quais a sociedade coage a certas performances, tentando colocar em trilhos pré-fixados e binários a jornada de definição identitária-sexual dos sujeitos, impondo rígidas e engessadas regras acerca do normal e do patológico, do lícito e do ilícito sexual.

E quanto mais avançam os estudos queer, feministas, anarquistas etc., quanto mais a sexologia sociológica penetra nos arcanos desses sacrossantos tabus, mais vai se escancarando que a construção social da masculinidade hegemônica parte da estruturação, no âmago do sujeito construído como “macho”, de uma atuação marcada pelo binarismo: um sistema de crenças sexista, que crê na impossibilidade de qualquer alternativa para além do ser ou homem ou mulher, ou hetero ou homo. Uma lógica tosca que pode ser comparada à operação mental de alguém que não conseguisse contar para além de dois, ou escapar da jaula de uma lógica OU/OU.

Obviamente, Meninos Não Choram não tem tempo nem espaço para aprofundar debates teóricos e prefere se concentrar em nos lançar na cara um petardo narrativo que nos provoca e nos abre uma cicatriz emocional. O enredo do filme, para ser compreendido plenamente, precisa passar por uma compreensão do processo cultural-educativo (e marcadamente ideológico!) em que ocorre a captura da infância pelo cis-tema heteropatriarcal: este processo de adestramento performático que gera a masculinidade tóxica, por exemplo, em que decreta-se um “menino” na maternidade para depois tentar transformá-lo em um “homem macho pra cacete” na família e na escola… Esta maquinaria social de ensinar a obedecer e replicar as performances da machidade, esta engrenagem de adestramento de todo ao machismo cotidianizado, está bem representado nesta noção tão sintética que dá nome ao filme: “meninos não choram”.

Era esta atitude machona, que impede muitos homens de admitirem vulnerabilidades e confessarem fraquezas, que o The Cure questionava em seu mega-hit pós-punk de tropismos queer – que veio, aliás, impactar tanto a formação do rock brasileiro via Legião Urbana e Cazuza:

O macho, muitas vezes desde o berço, é ensinado pelas instituições heteropatriarcais dominantes a acreditar em uma pertença a este gênero: o dos machos que devem dominar. E o estado de “macheza” consiste em ser forte, viril, mandão sim, mas nunca chorão. Lágrimas não passam de fraquezas femininas… Ficar de pranto pelos cantos é coisa de maricas…

E maricas a gente trata, segundo o B17 da boca espumante de raiva, com pancadaria. Maricas a gente trata na porrada, primeiro, pra ver se não cresce e fica viadinho; se a porrada não resolver, vai aumentado a sova, com a lógica pedagógica do “esse aí vai apanhar até virar macho!”; se mesmo com a sova a pessoa insiste em se travestir ou quer devir-trans, se a pessoa se fascina pelo feminino muito mais do que pela cultura masculinista dominante, se os corpos e as identidades começam a devir mais fluidos e inclassificáveis, então a violência homóbica pode se alçar até o limite extremo do homicídio…

O macho tóxico se torna assassino. E a homofobia se faz motivo para o derramamento irracional, disruptivo, de sangue humano. O que há de “tóxico” em tal sistema de crenças da macheza tóxica, conexa à prepotência teocrática (crer-se do lado dos cidadãos-de-bem, que vão para o Céu…), logo se descortina diante de nossos olhos esbugalhados quando assistimos a filmes como este muito impressionante Boys Don’t Cry de Kimberly Pierce: o tiro que explode a cabeça de Teena Brandon, no filme, é um daqueles tiros raros que é impossível de banalizar, que é difícil de assistir com apatia ou indiferença.

Em uma cultura repleta de tiros em excesso, com filmes que nos fazem comer pipoca e tocar coca-cola diante de mortes em profusão e tiros em demasia, aquele tiro é de outro caráter: um tiro que choca, que indigna, que nos transmite toda a dimensão do trágico e do irracional…

O gênio dramático das atuações de Hilary Swank e Chlöe Sevigny está também no quanto elas conseguem nos comunicar acerca do amor proibido, e de suas punições nas mãos daqueles assassinos que acreditam em demasia no pecado…

O enlace dos corpos e das línguas, as transas quentes e picantes que o filme expressa, tudo isto é mais do que mera pimentinha erótica no filme. De algum modo, Meninos Não Choram serve como precursor de Azul É a Cor Mais Quente (de Kechiche) e anuncia também uma estética que depois será explorada pela obra repleta de QueerPunkidade da Virginie Despentes.

O erotismo fora do eixo, a transa lésbica, a bagunça de identidades num caldeirão de amor que não se importa com rótulos, tudo isso é essencial para compreender a irrupção furiosa dos machos tóxicos, alcoolizados e armamentistas, irrompendo em cena como uma pequena horda de brucutus. Convidados desde o berço a curtir soldados, armas de fogo e mulheres subjugadas a papéis serviçais. Convidados a pensar nas mulheres como aqueles que devem ficar em seu devido lugar – servindo, servindo sempre, no porto, na cama, na mesa, no chuveiro, servindo em tudo – como a Jenny Bucaneira de Brecht, que é serviçal até o cansaço, até a gota d’água, até que se levante e prefira uma insurreição de piratas às sensaborias do cárcere cotidiano nas engrenagens do heteropatriarcado oniexplorador e opressor em todos os cantos…

O tiro que explode a cabeça de Teena Brandon, que ecoa na mente do espectador, que chega até mesmo a traumatizar cinéfilo que se entrega em demasia aos prazeres da empatia cinematograficamente induzida, é um estampido de horror, um sintoma de uma doença epocal.

Mas antes do tiro, houveram muitos outros horrores que o filme retrata sem enfeites: nascida mulher, mas aderindo a uma identidade de gênero masculina, ainda que sem ter feito cirurgia de re-definição, Teena Brandon é uma espécie de mulher-queer, que quer devir man, e acaba escorraçada e humilhada pelos machos através da execução de atos típicos da Cultura do Estupro – eles que dizem algo do tipo: “sua mulherzinha estranha, fingindo ser um homem, vamos meter a pica na sua vagina até que ela sangre, até que você gema horrores, vamos arrancar a punhaladas de carne, de falo-faca, o seu cabaço… até que você pare com esta bobagem de querer ser macho, como nós, e se resigne a seguir sendo a mulher servil, que abre as pernas e passa perfume…”

No tribunal, “ela” (apesar de querer ser chamada por “ele) é questionada e humilhada pela Justiça Burguesa como se não fosse vítima, mas culpada. A Justiça Burguesa também é um baluarte de sustentação do heteropatriarcado e segundo Brecht consiste em “uns babacas de togas que cagam parágrafos”. Os juristas togados a forçam a admitir detalhes sobre o estupro de que Teena Brando foi vítima: “onde eles enfiaram?” pergunta o interrogador. Ela responde, chorando: “Na minha vagina”.

Obrigam-na assim a se auto-rotular, como alguém que põe etiqueta em si mesma numa triagem psiquiátrica – confessando sua “crise de identidade sexual”. Será assim enquadrada nas jaulas dos “DSMs” e outros manuais de transtornos psíquicos como mais um caso de disforia de gênero. Mas não há algo de perverso na construção do sujeito que é dissidente do cis-tema sexo-gênero hegemônico como “doente” que precisa ser tratado?!? E o tratamento contra os machos tóxicos que a estupraram e mataram?!? Aliás, entre o dia do estupro e o dia do assassinato, vários dias transcorreram: onde estavam as autoridades, que deixaram os estupradores soltos e não protegeram a vítima (que era também uma testemunha)?!?

A cena mais forte do filme, neste aspecto, é aquela em que os futuros assassinos tentam forçar a personagem de Chloe Sevigny a olhar para a genitália de Teena Brandon: querem literalmente esfregar a cara dela na boceta da outra. Como se dissessem, com seus atos: “para com o ridículo de tratar como ele o que é claramente uma ela – veja esta boceta peluda! Tá vendo alguma pica aqui”

Mas Chloe Sevigny, em atuação brilhante, encarnou uma atitude de respeito à decisão autônoma do outro – ela quer respeitar o desejo expresso por alguém que vem escolhendo devir homem e ser tratado como tal. Como fez recentemente aquela que antes era conhecida como a atriz Ellen Page (Juno, Inception, Freeheld, Fragmentos de Tracey etc.) e que hoje quer ser reconhecida como o ator Elliott Page.

Podemos nos perguntar: por que Teena Brandon quis masculinizar-se? Pra se proteger, pra estar mais tranquila em uma sociedade que dá privilégios aos machos e distribui papéis serviçais às mulheres? A recusa do papel de mulher cis e a trajetória transicional para devir homem trans foi realizada com a intenção de ascensão social, de conquista de uma posição menos oprimida? Se havia sido esta a ideia, o feitiço voltou-se contra a feiticeira – ela tentou devir ele mas foi brutalmente impedida pelas barreiras homicidas erguidas pelos fiéis patrulhadores da ordem machocêntrica dominante.

Meninos Não Choram, um filme que marca 1999 e o fim de século nos EUA, torna-se assim um emblema ensanguentado dos conflitos sociais relacionados à sexualidade e sua gestão biopolítica: o trágico desenlace desta narrativa baseada em fatos reais – é bom lembrar que Kimberly Pierce fez uma biografia post-mortem e não um documentário! – indica o quanto ainda temos a trilhar, como sociedade, no sentido da desconstrução da dominação masculina, da masculinidade tóxica, do cis-tema que massacra as pessoas trans…

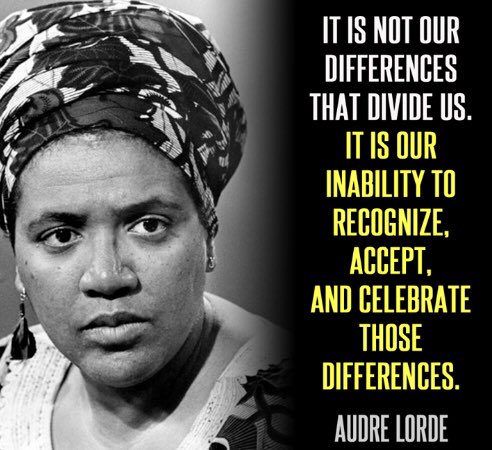

Gostaria de terminar evocando Audre Lorde, a poetisa e ativista que soube destacar com rara clarividência e lucidez o quanto estes males sociais opressivos como o racismo, o sexismo e a homofobia tem a ver com crenças (e estas são ensinadas, transmitidas, inculcadas – são nurture e não nature, humanas e nunca divinas!).

As definições de Lorde – presentes no livro Irmã Outsider – nos oferecem uma percepção sobre o ethos de racistas, machistas e homofóbicos que destaca o papel de um sistema de crenças baseado na falsa pressuposição de uma superioridade intrínseca que implicaria um direito ao domínio (ela fala no belief em uma inherent superiority que implicaria um right of dominance):

“Racism, the belief in the inherent superiority of one race over all others and thereby the right to dominance. Sexism, the belief in the inherent superiority of one sex over the other and thereby the right to dominance. Ageism. Heterosexism. Elitism. Classism…” (LORDE, Audre)

Lorde também define homofobia de maneira interessante: o “terror que rodeia sentimento de amor por membros do mesmo sexo e por isto uma fúria contra estes sentimentos em outros…” ( “Homophobia—a terror surrounding feelings of love for members of the same sex and thereby a hatred of those feelings in others”.)

Tarefa infindável, que ainda temos pela frente, como desafio para nossos coletivos, movimentos sociais e relações intersubjetivas: descontruir e destruir, sem dó nem piedade, os horrendos sistemas de crença, motivadores de condutas violentas, baseados na falsa presunção de superioridade e no equivocado senso de um “direito de domínio” que faz com que estejam tão disseminadas posturas racistas, machistas e homofóbicas – infelizmente empoderadas e disseminadas de maneira execrável por figuras como o atual ocupante ilegal do Palácio do Planalto, o genocida Jair Bolsonaro.

Diante de canalhas execráveis como Seu Jair, que produzem com seus discursos e práticas a banalização da violência cotidiana (feminicídios e crimes homofóbicos), é preciso com urgência uma cultura queer expandida, para consumo de massas, que faça da celebração de nossas diferenças e diversidades um valor supremo, inalienável, com a afirmação coletiva de nosso direito legítimo de agirmos por fora dos trilhos engessados do binário heteropatriarcal tristemente instituído.

Eduardo Carli de Moraes

A Casa de Vidro

27 de Janeiro de 2021

https://www.youtube.com/watch?v=4unT6wyUefYhttps://www.youtube.com/watch?v=4TsqlT0rfJI

Publicado em: 27/01/21

De autoria: Eduardo Carli de Moraes

1 comentário

acabei de assistir esse filme e estou chocado. principoamelnte agora vendo afoto do casal real em 93, ele era LINDO me emocionei. lembro muito se falar por onde vivo desse filme mas se passou anoe anos e nunca quis assistir. faz twitter e posta essas analises ou se tiver me fala ai.

matheus antunes

Comentou em 10/12/22